Estrategia de EMPLEO para la Reducción de la Pobreza en Panamá

____________

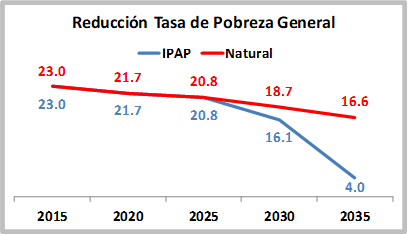

Iniciativa Panamá Sin Pobreza 2025-2035

(IPAP 25-35)

_____________________________

Es una Estrategia integral e innovadora, centrada en el empleo y diseñada para acelerar la reducción de la pobreza en Panamá, y prevenir su avance.

Se fundamenta en tres pilares:

Empleo Masivo

__________

- Crea oportunidades de empleo a gran escala, impulsando: agentes productivos, sectores estratégicos y emprendedores.

Consumo Solidario

__________

- Promueve una red de hogares consumidores que apoyen, justa y éticamente, a productores pobres y vulnerables.

Financiamiento Colaborativo

__________

- Moviliza recursos de forma cooperativa, con ciudadanos, estudiantes, hogares, empresas y organizaciones para financiar los programas y a los beneficiarios.

OBJETIVOS

¿Qué queremos lograr?

Objetivo General

__________

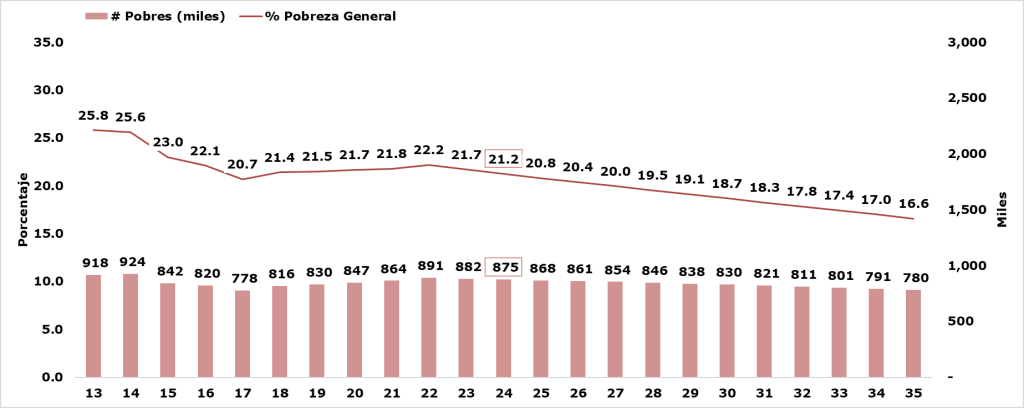

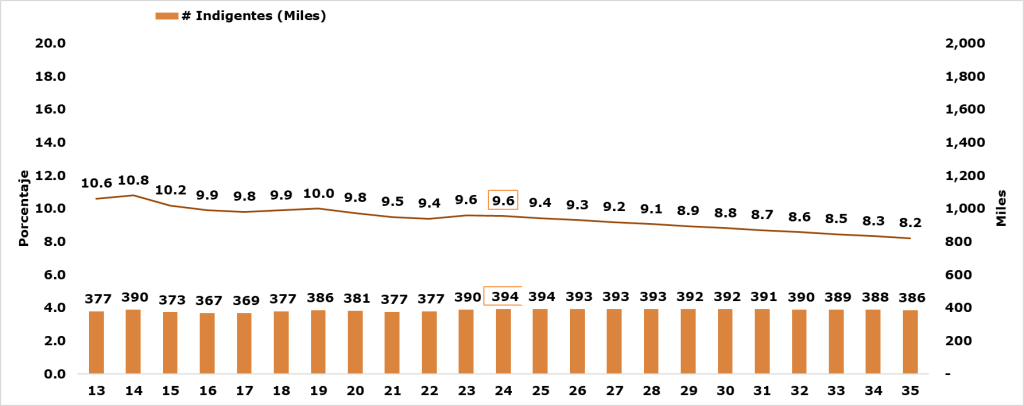

- Acelerar la reducción de la pobreza, la pobreza extrema y el hambre en la República de Panamá.

Objetivo Específico

__________

- Reducir la desigualdad de ingresos en la República de Panamá.

Objetivos Estratégicos

__________

- Aumentar la ocupación.

- Reducir el desempleo.

- Aumentar el empleo pleno.

- Reducir el trabajo informal.

Metas Generales

- Acelerar la reducción de la pobreza general en la República de Panamá.

- Sacar de la pobreza general a 725,183 panameños.

- Acelerar la reducción de la pobreza extrema y el hambre en la República de Panamá.

- Sacar de la pobreza extrema a 249,131 panameños.

Metas Específicas

- Reducir la tasa de ocupados generales con salarios menores a los B/.400.00

- Reducir la tasa de ocupados agrícolas o 1er sector de la economía con salarios menores a los B/.400.00

- Reducir la tasa de ocupados en el 2do sector de la economía con salarios menores a los B/.400.00

- Reducir la tasa de ocupados en el 3er sector de la economía con salarios menores a los B/.400.00

Metas Estratégicas

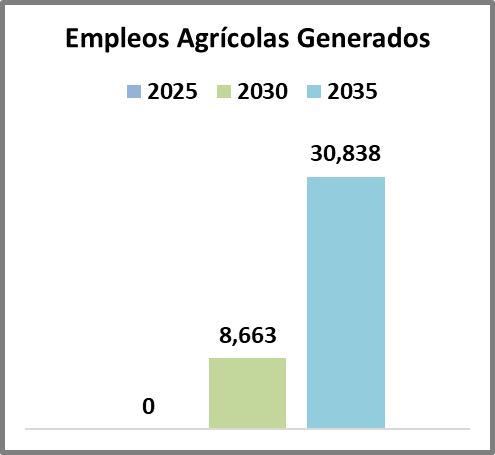

Nuevos Empleos

___________

- Generar 194,944 nuevos empleos.

- Generar 112,272 nuevos empleos femeninos.

- Generar 104,164 nuevos empleos juveniles.

- Generar 30,838 nuevos empleos agrícolas.

Ocupación

___________

- Aumentar la tasa de ocupación en Panamá.

- Aumentar la tasa de ocupación agrícola en Panamá.

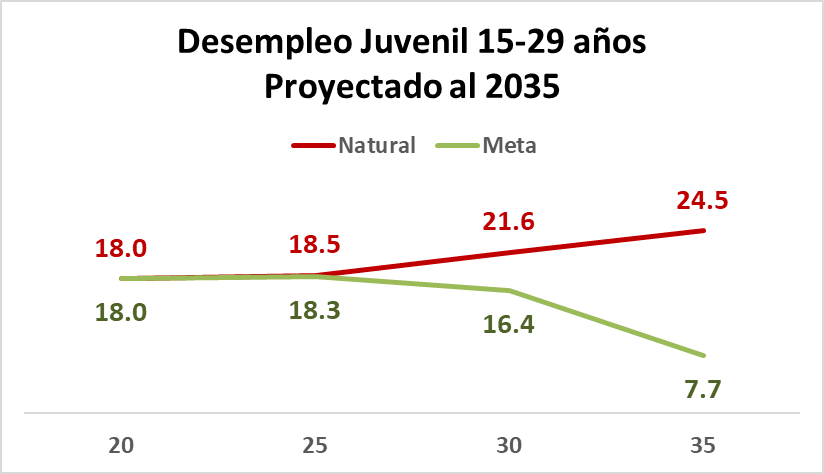

Desempleo

___________

- Reducir la tasa de desempleo en Panamá.

- Reducir la tasa de desempleo femenino en Panamá.

- Reducir la tasa de desempleo masculino en Panamá.

- Reducir la tasa de desempleo juvenil (15-29 años) en Panamá.

- Reducir la tasa de desempleo adulto (30 y más años) en Panamá.

Empleo Pleno

___________

- Aumentar la tasa de empleo pleno en Panamá.

- Aumentar la tasa de empleo agrícola pleno en Panamá.

Empleo Informal

___________

- Reducir la tasa de empleo informal no agrícola en Panamá.

- Sacar de la informalidad a más de 373 mil empleados informales NO agrícolas en Panamá.

- Reducir la tasa de ocupación agrícola informal (estimada) en Panamá.

- Sacar de la informalidad a más de 183 mil ocupados en el sector agrícola en Panamá.

ESTRATÉGIA

¿Cómo lo haremos?

GESTIONANDO consumo y ayuda solidaria

ASEGURANDO producción y productividad agrícola

FORTALECIENDO sectores y agentes generadores de empleos

GENERANDO empleos y emprendimientos masivos

POTENCIANDO las capacidades territoriales para el empleo

CONDICIONANDO las acciones a objetivos globales

Líneas Estratégicas

Medios para lograrlo

Sectores Estratégicos

- Agricultura.

- Agroindustria.

- Turismo.

- Cultura. (Economía Naranja)

- Artesanías.

- Medio Ambiente (Economía Verde y Azul.

- Pesca Artesanal.

- Hogares.

- Aseo y reciclaje.

- Industria.

- Energía limpia.

- Economía del Cuidado.

- Economía plateada.

- Economía circular.

Agentes Económicos

- Agricultores.

- Colaboradores.

- Emprendedores.

- MIPYMEs.

- Empresas Sociales.

- Cooperativas.

- ONGs y OSCs.

- Trabajadores autónomos, independientes o por cuenta propia.

- Empresas Dinámicas.

- Empresas Participadas.

- Servicio Doméstico.

Iniciativa Emprendedora

- Habilidades Blandas.

- Competencias laborales.

- Competencias, habilidades y cultura emprendedora.

- Colaboración, creatividad e innovadora.

- Fomento, apoyo y gestión.

- Orientación, capacitación e intermediación laboral.

Grupos Vulnerables

- Jóvenes

- Mujeres

- Campesinos

- Afrodescendientes

- Indígenas

- Discapacitados

- Contagiados de VIH-SIDA y otras enfermedades

- Jóvenes Infractores

- Reclusos y exreclusos

- Adultos Mayores Migrantes.

Servicios Estratégicos

- Capacitación.

- Incubación y aceleración.

- No Financieros.

- Financieros.

- Infraestructuras y Espacios Productivos.

- Información, benchmarking, tecnología e inteligencia.

- Comercialización.

- Exportación.

- Asociación, cooperación y Alianzas, Clúster, Redes e intermediación.

- Formalización.

- Intermediación.

- Investigación y Desarrollo

Desarrollo Sostenible Territorial

- Creación, fortalecimiento, asociación y articulación de líderes, agrupaciones locales y de base, y organizaciones: OSC, ONG, profesionales, privadas y Ambientales.

- Planes de desarrollo sostenible territorial.

- Alianzas.

- Promoción Territorial.

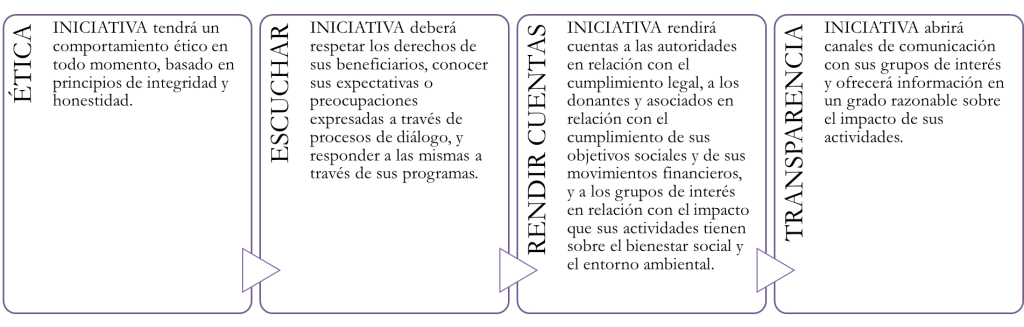

Gestión Eficiente

- Gestión y administración profesional, eficiente, transparente y sostenible.

- Imagen, ética y reputación pública.

- Responsabilidad Ética, Humana, Social y Ambiental.

Estrategias Condicionadas

- Trabajo Infantil.

- Deserción escolar.

- RSE y sostenibilidad.

- Formalización laboral.

- Protección y conservación ambiental.

- Sostenibilidad.

- Desechos

- Micro financiación colectiva.

- Insumos nacionales

- Prácticas Resilientes a desastres

- Programas colaborativos

PLAN DE ACCIÓN

Planes Estratégicos y Programas de Desarrollo

Plan Panamá Solidaria

1.1- Consumo Solidario

1.2- Agro Industria Productiva

1.3- Turismo Local

Plan Panamá Productiva

2.1- Apoyo a Agentes Económicos

2.2- Apoyo a Sectores Productivos

2.3- Apoyo a Grupos Desempleados

Plan Panamá Emprendedora

3.1- Juventud Emprendedora

3.2- Inserción Laboral Juvenil

3.3- Sociedad Emprendedora

Plan Panamá Sostenible

4.1- Desarrollo Sostenible Territorial

4.2- Reforestación Sostenible

4.3- Abono Orgánico

ESTRATEGIA DE EMPLEO PARA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA EN PANAMÁ 2025-2035

+